Ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Arbeit an der Erweiterten Oberschule „Bertolt-Brecht“ in den 1970er- und 1980er-Jahren war der Zirkel „Schreibende Schüler“. Vom umfangreichen Wirken der Arbeitsgemeinschaft zeugt im Schularchiv neben Urkunden für herausragende Leistungen (u. a. verschiedene Preisträger aus der Schule im „Kurt-Bartel-Literaturwettbewerb des Bezirks Karl-Marx-Stadt“ und Verleihung des Titels „Hervorragendes Volkskunstkollektiv“ an die gesamte AG) eine Reihe von Anthologien, die zu verschiedenen Anlässen Gedichte der Schülerinnen und Schüler der Öffentlichkeit vorstellten. Dazu gehörten:

- 20 Jahre Erweiterte Oberschule „Bertolt Brecht“ Schwarzenberg, Sammlung verschiedener Gedichte und Illustrationen aus verschiedenen Arbeitsgemeinschaften (1977)

- Weil wir das Leben lieben, Anthologie zum 30. Jahrestag der DDR (1979)

- 25 Jahre Bertolt-Brecht-Oberschule Schwarzenberg, Gedichtsammlung (1982)

- 35, Gedichtsammlung zum 35. Jahrestag der DDR (1984)

Die Gedichte der „Schreibenden Schüler“ deckten ein breites Spektrum an Themen ab. Neben Gedanken zu Natur, Liebe oder der persönlichen Zukunft wurden immer wieder auch gesellschaftliche und politische Motive aufgegriffen, die das Leben im Sozialismus in ein positives Licht rückten. 1976 etwa verfasste eine Schülerin die folgenden Zeilen:

Der Sozialismus ist wie ein Baum

Der Sozialismus ist wie ein Baum.

Er braucht zum Wachsen

einen guten Boden ohne Schädlinge.

Je fruchtbarer der Boden ist,

auf dem er gepflanzt wird,

desto schneller wächst er,

und je sorgsamer er gepflegt wird,

desto mehr Früchte trägt er.

Ob sich die Schülerin bewusst war, dass sie sich mit der Verwendung des Begriffs „Schädlinge“ eines äußerst fragwürdigen Vokabulars bediente, lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen.

Die Anthologie zum 30. Jahrestag der DDR beginnt mit einem Loblied auf die Republik:

30 Jahre DDR

Ein Volk fand steigend aus dem Meer der Trümmer

den Weg zu einem neuen, roten Stern.

Und es zerschlug mit Hämmern und mit Sicheln

die Schreckensnacht der braunen Herrn.Der Arbeiter, der das Regieren lernte,

mit Trümmerhammer in der Hand,

sieht es aus seinen Taten wachsen,

das freie, wahre Vaterland.Dies Land fand blutend aus Millionen Wunden

die Kraft zu neuer Blütenpracht,

trägt reiche Früchte, die ein jeder erntet,

der sie gesät und sie bewacht.Mein Vaterland ist nun seit 30 Jahren

ein Land des Menschen, der die Tat bejaht.

Ich liebe dieses Land, ein Land des Friedens,

ein Land der Arbeit und ein Jugendstaat.

Eines der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft verarbeitete 1980 einen Besuch in der Hauptstadt der DDR:

Berlin oder Blick aus der 37. Etage

Zwischen den alten Kirchen, steigt der Turm

aus grauem Beton, gleich einem Vulkan,

in schwindelnde Höhe.

Er könnte im Fallen

die Spielzeugstadt zertrümmern.

Doch er steht,

als Zeigefinder

gebändigter Energien

und trägt unsere Fahne bis

in die Wolken.

Denn er selbst ist ein Banner,

gleich

dem auf dem Roten Rathaus.

Der Turm hat

ein festes

Fundament.

Er zeugt von der Kraft

des freien Menschen,

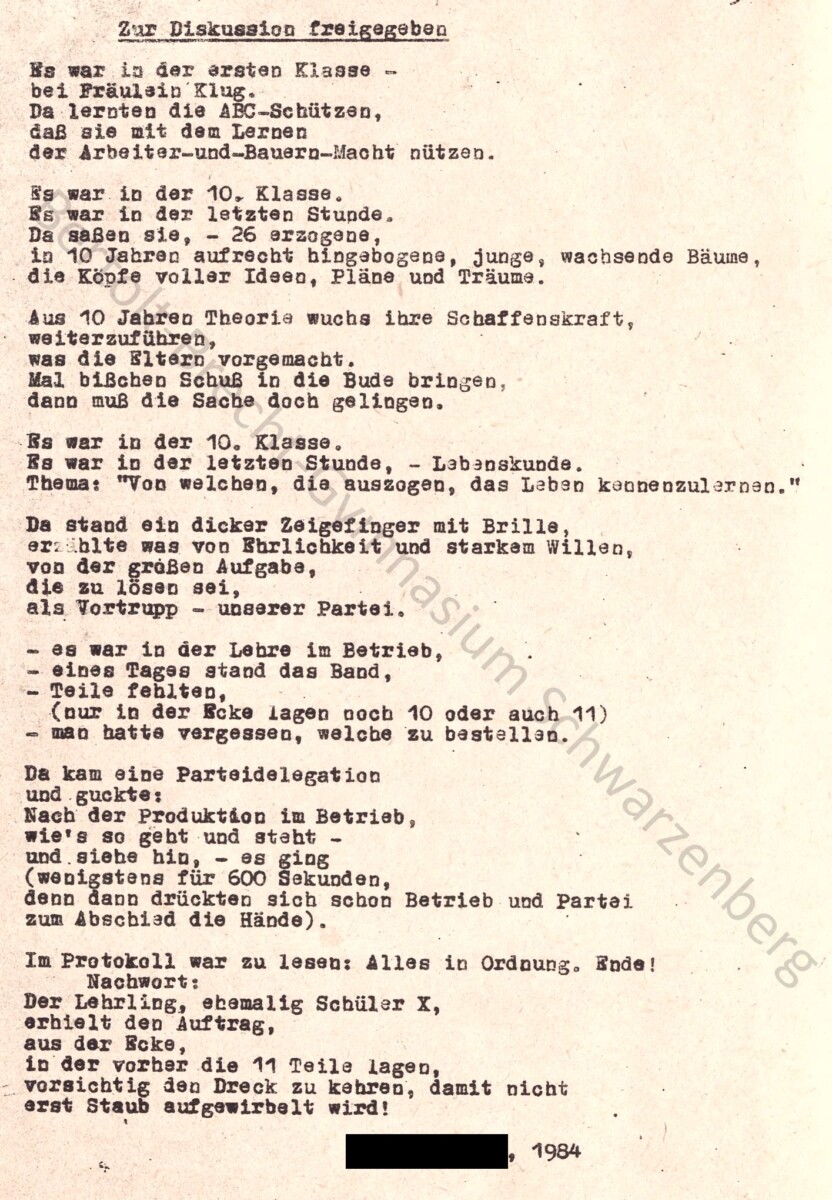

des schaffenden Menschen.Im Gegensatz zu den zahlreichen konformistischen Gedichten der ersten drei Anthologien strahlt die 1984 erschienenen Sammlung an verschiedenen Stellen eine bis dahin unerhörte, geradezu rebellische Grundhaltung aus. Neben sanft vorgetragener Kritik am Zustand des Wohnungsbaus in der DDR und dem Einstimmen in die abseits der staatlichen Organe in Kirchenkreisen formierte Bewegung „Schwerter zu Pflugscharen“ greift das Gedicht eines Schülers den fragwürdigen Umgang der Partei mit der bereits zu dieser Zeit, fünf Jahre vor der Friedlichen Revolution, deutlich sichtbaren wirtschaftlichen Schieflage auf:

Das Gedicht ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Es deutet mit der Formulierung „aufrecht hingebogene“ den äußeren Druck an, mit dem die Partei versuchte, junge Menschen im Land zu sozialistischen Persönlichkeiten zu formen. Der „dicke Zeigefinger“ lässt sich leicht als herabwürdigendes Pars pro Toto lesen, das einen vor den Schülerinnen und Schülern sprechenden Parteifunktionär der Lächerlichkeit preisgibt. Die bewusste oder unbewusste Verleugnung der Tatsachen, die der SED in der zweiten Hälfte des Gedichts wenig subtil unterstellt wird und später ein generelles Symptom des Niedergangs der Partei und der DDR wurde, war eine derart offene Kritik, dass es noch heute wundert, wie ein solcher Text zur Veröffentlichung gelangen konnte. In jedem Fall ist er ein Beleg dafür, dass in der Schülerschaft der Schwarzenberger Oberschule in dieser Zeit ein kritisches Denken abseits der engen von der Partei vorgegebenen Grenzen etabliert war.